Der Genfer Psalter - der reformierte Psalter - der Hugenottenpsalter

Geschichte und theologische Hintergründe

"Darum, wenn wir gut hier und da gesucht haben, finden wir keine besseren noch geeigneteren Gesänge als die Psalmen Davids" (Johannes Calvin)

In Frankreich begann der Hofdichter Clément Marot, vielleicht unterstützt von Marguerite d’Angoulême, biblische Psalmen in Versform zu setzen. 1539 übergab Marot König François I. ein Manuskript von 30 in Versform auf Französisch nachgedichteten und in Strophen unterteilten Psalmen. Vertont wurde der Psalmengesang rasch beliebt. Der vom Humanismus und Luthers Ideen beeinflusste Marot floh jedoch 1543 nach Genf zu Calvin.

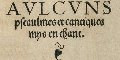

Calvin hatte bereits 1538 in Strassburg deutschen Psalmengesang kennen gelernt und selbst begonnen, Psalmen in französische Verse zu übertragen. In Strassburg erschien der erste französische Psalter in Versform mit zwölf Psalmen von Marot und sieben von Calvin.

Bei seiner Rückkehr nach Genf führte Calvin den Psalmengesang im Gottesdienst ein. Dazu wurden neue Melodien komponiert und Marot setzte bis zu seinem Tod 1544 49 Psalmen in Versform. Sein Werk führte der französische Humanist und Dichter Théodor Bèze (1519-1616) fort.

1551 erschien der Genfer Psalter mit 49 Psalmen von Marot und 34 von Bèze. Unter dem Titel „Psalmen Davids“ erschien 1562 der erste 150 Psalmen umfassende Genfer Psalter auf Französisch.

Der Erfolg der Psalmen veranlasste viele Musiker, namentlich Claude Goudimel, Claude Lejeune, Paschal de l’Estocart, Philibert Jambe de Fier und Pierre Certon, sie zu einem vier- oder mehrstimmigen Gesang zu harmonisieren.

Die schlichten vierstimmigen Chorsätze Goudimels waren besonders beliebt. So verbreitete sich gegen Calvins ursprüngliche Idee des einstimmigen Gemeindegesangs der mehrstimmige Psalmengesang in reformierten Kirchen.

Im 19. Jahrhundert entstand der Begriff „Hugenottenpsalter“ für das offizielle Genfer Gesangbuch mit 150 Psalmen. Dank Buchdruck wurde diese Kirchenmusik weit verbreitet.

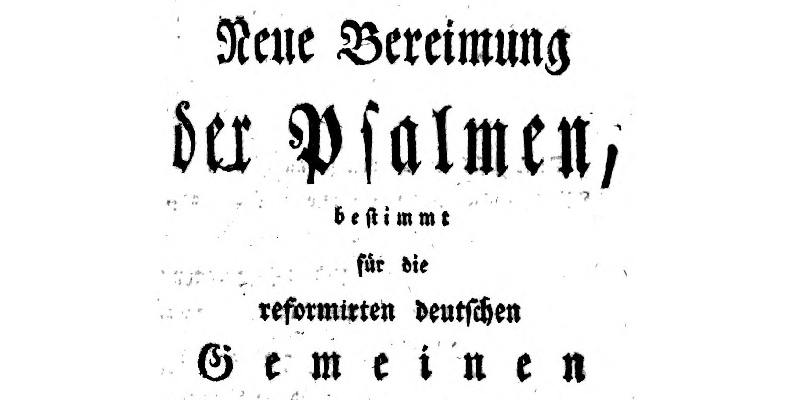

Eine deutsche Übersetzung des Genfer Psalters gab 1573 Ambrosius Lobwasser heraus. Sie war das maßgebliche Gesangbuch der deutschsprachigen reformierten Gemeinden, bis die Psalmdichtung von Matthias Jorissen (1739-1823) sich durchsetzte.

Calvin hatte das große Ideal vom liturgischen Gesang als lebendiger Verkündigung. Aber wie sah die Praxis aus? Gebrüll, grässliche Harmonien ohne erkennbaren Rhythmus. Den Gemeindegesang nachhaltig zu verbessern gelang erst Mitte des 20. Jahrhunderts.

Die Johannespassion ist ein "lebendiges Zeugnis des christlichen Glaubens" und hat als Kirchenmusik die Konfessionsgrenzen längst überwunden.

Calvins Psalmen-Auslegung zeigt, wie wichtig Calvin die biblische Erwartung von Gottes Gericht ist. Heute wollen wir uns Gott nicht mehr als strengen Richter vorstellen.

Mit der Rückkehr nach Genf 1541 stand Calvin vor der Aufgabe, die begonnenen Reformen weiter voranzutreiben. Nach dem Straßburger Vorbild reformierte er den Gottesdienst und führte den Psalmengesang ein.

Calvin liebte die Sprache. In den Genfer Psalmen treten unsere ganzen Zweifel, Hoffnungen und Ängste zutage. Wir können uns in der Musik damit wiedererkennen.

''Eine 'Aufgliederung der Seele' – im lateinischen Original: eine 'Anatomie der Seele' - ist der Psalter, ist dieser Psalm: Schaut darauf, wo es mir einfach nur elend geht, wo ich verstrickt bin.''

Mannigfache und glänzende Reichtümer entdeckt Calvin in den Psalmen. Die Lieder und Gebete Israels sind für den Reformator ein Schatz, der dem Aufbau der Kirche dient.

Forschungen heute beschäftigen sich unter anderem mit der jüdischen und christlichen Auslegungsgeschichte der 150 biblischen Psalmen.

Im Jahr 1940 erschien im „Kirchenblatt für die reformierte Schweiz“ eine Folge von Aufsätzen zur Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte des reformierten Psalters.

Nach oben - E-Mail - Impressum - Datenschutz