Wichtige Marksteine

Reformierte im Spiegel der Zeit

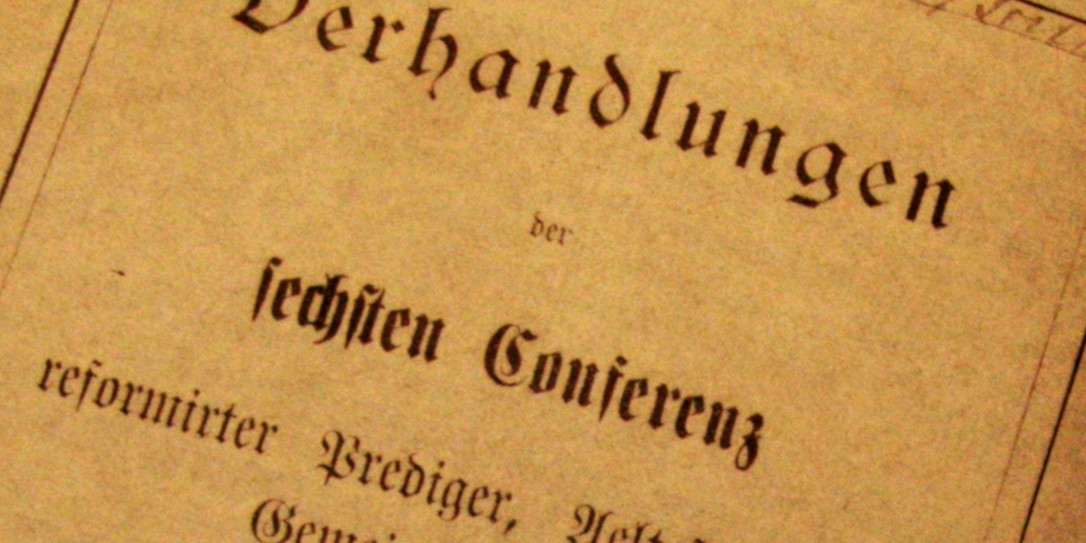

Geschichte des Reformierten Bunds

Geschichte der Gemeinden

Geschichte der Regionen

Geschichte der Kirchen

Biografien A bis Z

(1492-1549)

Ludwig XII. versuchte mehrmals, Marguerite als Braut in Europa zu verhandeln, aber weder ihre Aussichten, noch ihr Vermögen waren ausreichend, um eine internationale Ehe einzugehen. Stattdessen heiratete sie 1509, gerade siebzehn Jahre alt, den Herzog von Alençon, von dem wenig bekannt ist. Die Forschung geht meistens davon aus, dass sie und ihr Gatte wenig Gemeinsames hatten, zumal der Herzog vor Allem ein Soldat war. Dafür hatte sie aber eine geliebte Schwiegermutter, Marguerite von Lorraine, die eine zutiefst fromme Frau war. Jahre später schrieb Marguerite über ihren Tod und ließ ihre Trauer darüber durchblicken.

Als Ludwig XII. befürchten musste, nicht selbst Söhne zeugen zu können – er hatte „nur“ zwei Töchter, Claude und Renée de France – holte er Franz d´Angoulême an seinem Hof und gab ihm seine Tochter Claude zur Ehe. 1515 verstarb er und Franz bestieg als Franz I. den Thron Frankreichs.

Für Marguerite änderte sich das Leben schlagartig. Sie kam zu ihrem Bruder an den Hof, und da die Königin Claude sehr zurückhaltend und scheu war, übernahm sie bald die repräsentativen Pflichten. Zusammen mit ihrer Mutter bildete sie mit Franz ein Trio, die sogenannte „Dreieinigkeit“. Franz konnte immer mit seiner Mutter und seiner Schwester rechnen, und sie unterstützten ihn nach Kräften.

Franz I. wurde der erste Renaissancekönig Frankreichs. Er war jung, viril und plötzlich auch reich. Er ließ bauen an der Loire, eroberte das Herzogtum Mailand, versuchte sich als Deutschrömischer Kaiser wählen zu lassen – das war eine extrem teure Angelegenheit – und verwickelte sich in Rivalitäten sowohl mit Heinrich VIII. von England als auch mit Kaiser Karl V.

Schon 1516 verhandelte er ein Konkordat mit dem Pabst in Bologna. Die französische Kirche hatte seit dem Mittelalter ihre gallikanische Freiheiten gegenüber dem Pabst verteidigt, und als Frankreich sich als Nationalstaat festigen konnte und mit Franz I. fast die Grenzen erreicht hatte, die noch heute gelten, gelang es auch Franz, eine römisch-katholische Nationalkirche zu vereinbaren. Vor allem durfte er wichtige Posten in der Kirche mit seinen Kandidaten besetzen, die dann vom Pabst anerkannt wurden. Damit war die französische Kirche ihrem König treu ergeben, nicht desto weniger war sie streng katholisch, besonders die Fakultät der Theologie der Universität von Paris (oft abgekürzt Sorbonne genannt) wachte über die reine katholische Lehre. In den Jahren 1515 bis 1534 war Franz theologisch eher liberal und pfiff die eifrigen Theologen zurück, nach 1534 machte er mit ihnen gemeinsame Sache.

In Frankreich bildeten sich Kreise von Reformkatholiken und Humanisten, die der etwas verkrusteten katholischen Theologie kritisch gegenüberstanden. Sie forderten die Bibel in der Muttersprache und in den Händen von Laien. Sie kritisierten Heiligenkult und Reliquienverehrung, und versuchten eine Erweckung der Gläubigen im Sinne vom reformatorischen „sola fide, sola scriptura“ (= durch den Glauben allein und durch die Heilige Schrift allein) herbeizuführen. Der leitende Humanist war der alte Lefèvre d´Etaples (Faber Stapulensis), der nach Jahren als Herausgeber klassischer antiker Schriften endlich bereit war, die Heilige Schrift zu übersetzen. Er wurde unterstützt von Guillaume Briçonnet, Bischof von Metz. Dieser führte Reformen in seiner Diözese durch, legte die Bibelübersetzung des Lefèvre in den Kirchen aus, verjagte die Franziskaner, die sonst fast Predigtmonopol besaßen, und ließ durch seine eigene Leute „reformatorisch“ predigen. Unter ihnen waren Gérard Roussel, der später Hofkaplan bei Marguerite wurde, Guillaume Farel, der später in Genf als Reformator zusammen mit Calvin wirkte, und Simon Robert, der die frühere Nonne Marie Dentière heiratete und auch in die Schweiz zog.

Als katholischer Bischof wollte Briçonnet nicht die katholische Kirche umstürzen oder dem Pabst die Treue kündigen, er wollte dagegen die Kirche von innen erneuern. Er gehörte dem Reformkatholizismus an, der in Frankreich oft als „évangelisme“ bezeichnet wird, mit dem deutschen Wortbrauch „evangelisch“ aber wenig zu tun hat. Die Humanisten wie Erasmus von Rotterdam oder Lefèvre d´Etaples wollten zu den Quellen zurück, sie wollten die Bibel allen zugänglich machen, sie hatten von Paulus gelernt, dass Rechtfertigung durch den Glauben geschieht, aber er sah das alles nicht als Grund, die Einheit der Kirche auf Spiel zu setzen. Diese Männer prägten Marguerite.

An Bischof Briçonnet wandte sich Marguerite mit der Bitte um geistigen Beistand. Ein Briefwechsel folgte, der sich (nachweislich) über die Jahre 1521 bis 1524 erstreckte. Der Bischof schrieb lange Homilien, und Marguerite bat ihn ständig um mehr „seelische Nahrung“. Sie verwendete vermutlich seine schriftlichen „Predigten“ als Grundlage für Andachten mit ihren Hofdamen. Abschriften ließ sie in ihrem Freundes- und Verwandtenkreis verteilen .

Briçonnet legte ihr die Bibellektüre ans Herz, mit besonderer Wertschätzung der Paulinischen Briefe. Nebenbei sei bemerkt, dass sowohl Luther als auch Calvin in jungen Jahren den Römerbrief auslegten, denn wer Erneuerung für die Kirche erhoffte, kam um Paulus nicht herum. Das Besondere bei Briçonnet war allerdings sein Hang zur Innerlichkeit, die Liebe zwischen Christus und der Seele, die Aufgabe des Selbst und das Hinschmelzen in Christus. Gute Werke, der Verdienst der Heiligen, Fasten und Pilgern kamen bei ihm dagegen nicht vor.

Für Marguerite bedeutete diese religiöse Erneuerung, dass sie anfing, geistliche Gedichte zu schreiben, ihre poetische Ader wurde freigelegt. Das erste Gedicht handelt von einer nächtlichen Vision. Ihre Nichte – die Tochter ihres Bruders – starb 1524 mit acht Jahren, und Marguerite fragt die reine Seele, was sie glauben soll. Der Antwort ist klar, sie soll Christus allein lieben und glauben. Briçonnet hätte es nicht besser ausdrucken können.

In diesen Jahren wurden Luthers Schriften in Frankreich verbreitet und wir wissen mit Sicherheit, dass Marguerite seine Schriften kannte. Die theologische Fakultät der Universität von Paris leistete Widerstand gegen die lutherische Ketzerei und das bekam Bischof Briçonnet zu spüren. In seinen Briefen an Marguerite bat er sie wiederholt um Unterstützung und besonders darum, dass sie ihren Bruder und ihre Mutter für seine Reformen gewinnen möge. Marguerite hatte zwar großen Einfluss auf ihren Bruder, aber trotzdem musste Briçonnet alle seine Reformvorhaben aufgeben. Die Gruppe um ihn flüchtete nach Straßburg, während er selbst widerrufen musste. Er starb kurze Zeit später.

1524 starb Königin Claude, und Marguerite wurde mit der Aufsicht der königlichen Kinder betraut. Aus ihrem Briefwechsel wissen wir, wie sehr diese Kinder ihr ans Herz wuchsen. Ihre Ehe blieb kinderlos – ihre Trauer darüber vernimmt man in den Briefen an Briçonnet – und jetzt konnte sie ihre mütterlichen Gefühle den Kindern ihres geliebten Bruders zu Gute kommen lassen.

1525 verlor Franz I. die Schlacht bei Pavia in Norditalien. Seit vielen Jahren, schon in der Regierungszeit Karl VIII. hatte Frankreich mit den italienischen Stadtstaaten Krieg geführt. Jetzt stießen in Italien die habsburgischen und die französischen Truppen zusammen. Die Blüte des französischen Adels wurde an einem Tag vernichtet, und Franz selbst wurde gefangengenommen. Der Herzog von Alençon flüchtete vom Schlachtfeld und starb wenige Monate später, von seiner Gattin liebevoll gepflegt.

Jetzt schlug die Stunde für Marguerite. Mit ihrer Mutter hatte sie in Lyon den Ausgang des Krieges abgewartet, und nach dem Tod ihres Gatten ließ sie ihre Mutter als Regentin Frankreichs zurück, sie selbst segelte und ritt zu ihrem Bruder, der schwer krank in Madrid im Gefängnis lag. Sie pflegte ihn wieder gesund und versuchte mit dem unerbittlichen Kaiser Karl V. zu verhandeln. Sowohl sie als auch Franz dachten, dass der ritterliche Ehrencodex seine Befreiung möglich machen würde, Karl war aber auf handfeste Vorteile aus. Am Ende versprach Franz alles, um freizukommen, fuhr nach Hause, gab seine Söhne quasi als Unterpfand dem Kaiser und musste eine Riesensumme als Lösegeld aufbringen.

Als Regentin hatte die streng katholische Louise von Savoyen die französische Kirche in ihrem Kampf gegen die „Ketzer“ unterstützt, deshalb war auch keine Hilfe für Briçonnet und seine Leute zu erwarten. Nach der Rückkehr Franzens war er noch abhängiger als zuvor von der Kirche, nur sie konnte ihm mit dem Geld, das er dem Kaiser schuldete, versorgen. Anders als die deutsche Fürsten, die sich sehr wohl handfeste Vorteile von der Reformation in ihren Ländern erhoffen konnten, hatte der französische König schon eine (katholische) Nationalkirche, die ihn kräftig unterstützte, natürlich in der Annahme, dass er keine „Ketzer“ dulden würde.

Marguerite war eine noch junge Witwe, und ihr zweiter Gatte war ein junger, strahlender Held: Henri d´Albret, König von Navarra. Er hatte sich in der Schlacht von Pavia tapfer geschlagen, war gefangen genommen worden, hatte sich aber in einer „Mantel und Degen Aktion“ buchstäblich erfolgreich abgeseilt. Er war zudem ein Frauenheld und 12 Jahre jünger als Marguerite. Sein Königreich war winzig: das Königreich Navarra war ursprünglich das, was wir heute das Baskenland nennen, ein Gebiet, das sich beidseitig über den Pyrenäen erstreckte, jedoch sein Schwerpunkt auf der Südseite der Bergkette mit Pamplona als Hauptstadt hatte. Die Albrets, als südfranzösische Großgrundbesitzer, waren durch Heirat an die Krone gekommen, nur um erleben zu müssen, dass Spanien 1512 der Gebiet um Pamplona eroberte. Damit schrumpfte das Königreich auf Basse-Navarre zusammen, der französische Teil des Baskenlandes. Da er auch Vicomte von Béarn war, eine unabhängige Grafschaft mit eigener Regierung und Generalständen, hatte er dennoch sein eigene Hausmacht. Er erwartete, sozusagen als Mitgift, dass Franz ihm helfen würde, ganz Navarra zurückzuerobern. Franz dagegen erwartete, dass er die Grenze gegen Spanien verteidigen würde und machte ihn zum Oberbefehlshaber in Guienne, eine Bezeichnung für Südwestfrankreich von den Pyrenäen bis Loire, vom Atlantik bis Auvergne.

Was Marguerite erwartete, wissen wir nicht. Ihre Ehe bedeutete für sie eine Zerreißprobe zwischen dem geliebten Bruder und dem Ehemann, und es war für sie nicht einfach, beiden gegenüber loyal zu sein.

Ihre Ehe bedeutete aber auch, dass sie endlich Mutter wurde. 1528 gebar sie ihre Tochter, Jeanne d´Albret, danach einen Sohn, der kurz nach dem Geburt starb, und dann – sie wurde ja nicht jünger – hatte sie eine Reihe von Fehlgeburten und Scheinschwangerschaften.

Als Königin mit eigenem Herrschaftsgebiet konnte sie jetzt Glaubensflüchtlingen Schutz bieten. Bei ihrem Bruder trat sie immer noch für Andersdenkende ein, sie konnte aber jetzt in Bourges luthersche Studenten und Dozenten an die Universität holen, sie brachte den alten Lefèvre d´Etaples bei ihrem Hof in Nérac unter, sie machte Gérard Roussel zum Bischof von Oloron, und sie stellte als Sekretäre bekannte humanistische Skribenten ein, unter ihnen Clément Marot, Dichter und Verfasser vom ersten gereimten französischen Psalter.

Anfänglich blieben sowohl sie wie ihr Gatte am Hofe. Sie verhandelte zusammen mit ihrer Mutter und Margaretha von Habsburg, Statthalterin der Niederlande, den sogenannten Damenfrieden von Cambrai aus. Sie empfing Botschafter, verhandelte mit dem Pabst, und hatte immer noch die Aufsicht über die königlichen Kinder. Sie reformierte Klöster überall in Frankreich, ihre Lektüre der Lutherschrift „Von den Mönchsgelübden“ hatte sie nicht dazu gebracht, die Klöster abzuschaffen, sondern eher Missstände abzubauen.

1531 veröffentlichte Marguerite ihr religiös-poetisches Werk „Ein Spiegel der sündigen Seele“. Die zweite Ausgabe 1533 wurde von der Sorbonne als ketzerisch verurteilt und verboten. Wütend verlangte Franz I. die Rücknahme der Verurteilung, und die Universität fügte sich schleunigst. Als dann, 1534, die Plakataffäre mit ihrem Angriff auf die Messe und das katholische Abendmahlverständnis die Gemüter erregte, ging sie nach Südfrankreich. Dort konnte sie unter Anderen einem Flüchtling, dem jungen Calvin, weiterhelfen. Sie hatte seit jungen Jahren freundschaftliche Beziehungen zu ihrer Cousine, Renée de France, Herzogin von Ferrara, gepflegt, und jetzt schickten die zwei gleichgesinnten Verwandten einander hilfsbedürftige Glaubensflüchtlinge zu.

In den nächsten Jahren war das Verhältnis zwischen Bruder und Schwester etwas abgekühlt. Franz I. unterstützte die römisch-katholische Kirche nach Kräften, und Marguerite war vorsichtig geworden. Als der Berater des Königs ihn aber fragte, ob Gefahr bestünde, Marguerite könne zum Protestantismus übertreten, erwiderte der König: „Dafür liebt sie mich zu sehr!“, und behielt Recht damit.

Die Ruhe und Abgeschiedenheit am Hofe bedeutete für Marguerite Zeit für eine rege schriftstellerische Tätigkeit. Die religiösen Gedichte waren wohl eher eine Art meditative Übung inmitten der oberflächlichen Geschäftigkeit des Hofes. Jetzt verfasste sie Schauspiele, die am Hof aufgeführt wurden. Angeregt durch die Beschäftigung mit den Schriften des Plato, die sie durch den italienischen Humanisten Pico della Mirandola und Marsilio Ficino kennengelernt hatte, dachte sie über das Wesen der Liebe nach, und ihre schriftstellerische Tätigkeit wurde von diesen Überlegungen geprägt. Sie ließ Platos Schriften ins Französisch übertragen, so wie sie auch die Novellen von Boccaccio, „Dekameron“, übersetzen ließ. Diese Novellen beeinflussten ihre berühmteste Werk, die Novellen, aus denen das „Heptameron“ besteht, und die von ihr über einen längeren Zeitraum zusammengefügt wurden. Sie gab nur ein Buch in Druck, „Les marguerites de la Marguerite des princesses“, die Perlen der Perle (Marguerite) der Prinzessinnen, mitsamt dem Folgeband: „Suyte des marguerites“ (1547). Alle andere Schriften von ihr waren zu ihren Lebzeiten nur als Manuskript vorhanden, aber das Heptameron wurde ungefähr zehn Jahren nach ihrem Tod als Buch herausgegeben, und zählt seitdem zu den Klassikern des 16. Jahrhunderts, obwohl es oft missverstanden worden ist – dazu mehr später (vgl. Nielsen, Theologie als Erzählung).

Eine andere wichtige Angelegenheit in den letzten Jahren, ihr Verhältnis zu ihrer Tochter Jeanne, wird im Artikel über diese behandelt. In den letzten Jahren hatte sie eine Auseinandersetzung mit Calvin über die Freigeister, die sich bei ihrem Hof aufhielten. Ihre Bedeutung für die Reformation wird später untersucht. Klar ist allerdings, dass sie als Katholikin starb. Als ältere Frau zog sie sich immer öfters in Klöstern zurück und auch, wenn sie nie besonders rechtgläubig war, trat sie nie aus der Kirche aus. Sie starb 1549 auf ihrem Schloss Odos.

Marguerite d`Angoulême war eine hoch begabte, zutiefst fromme Frau. Sie ging unbeirrt ihre eigenen Wege, und auch, wenn sie diskret war, ließ sie sich nicht einschüchtern. Ihre Verdienste für die Verbreitung der Reformation sind offenkundig, und in Genf wusste Calvin sehr wohl, wie dankbar er ihr sein musste. Dabei war die geistige Freiheit ihr ohne Zweifel eine Herzensangelegenheit, während ihre Tochter und Enkelin mit Nachdruck Partei ergriffen. Zu Marguerites Zeiten waren diese geistige Freiheit und die Hoffnung, die katholische Kirche von innen zu erneuern und zu „reformieren“, ohne die Glaubensspaltung vollziehen zu müssen, noch möglich. Diese Umstände gaben ihr etwas Spielraum, den spätere Generationen nicht länger hatten.

Literatur

In Deutschland ist die Literatur zu Marguerite d´Angoulême übersichtlich. Zu erwähnen sind:

Margarete von Navarra: Das Heptameron, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1960, mit einem ausgezeichneten Nachwort von Peter Amelung. Neudruck München 1979, 1999 (dtv 12710)

Eltz-Hoffmann, Lieselotte von: Kirchenfrauen der frühen Neuzeit, Stuttgart 1995

Kraus, Claudia: Der religiöse Lyrismus Margaretes von Navarra, München 1981

Schönberger, Axel: Die Darstellung von Lust und Liebe im Heptaméron der Königin Margarete von Navarra, Frankfurt a/M 1993

Sckommodau, Hans: Die religiösen Dichtungen Margaretes von Navarra, Köln 1955

Sckommodau, Hans: Galanterie und vollkommene Liebe im „Heptaméron“, Münchener Romanistische Arbeiten, Band 46, München 1977

Sckommodau, Hans: Die spätfeudale Novelle bei Margareta von Navarra, Sitzungsbericht der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang von Goethe-Universität Frankfurt, Bd. XIV, Nr. 4, Wiesbaden 1977

Zimmermann, Margarete: Der Salon der Autorinnen: französische „dames de lettres“ vom Mittelalter bis zum 17. Jahrhundert, Berlin 2005

Stedman, Gesa & Zimmermann, Margarete: Höfe – Salons – Akademien, Hildesheim 2007

Hinzu kommt eine Übersetzung:

Febvre, Lucien: Margarete von Navarra. Eine Königin der Renaissance zwischen Macht, Liebe und Religion, Frankfurt a/M 1998 (Originaltitel: Autour de l´Heptaméron: Amour sacré, amour profane, Paris 1996)

Allgemeine Kirchengeschichte:

Strasser-Bertrand, Otto Erich: Die evangelische Kirche in Frankreich, in: Die Kirche in ihrer Geschichte, Göttingen 1975

In Frankreich zählt sie zu den wichtigen Renaissancedichterinnen. Eine vollständige wissenschaftliche Ausgabe ihrer Werke von Nicole Cazauran ist in Arbeit:

Marguerite de Navarre: Oeuvres Complètes, Paris 2001. Bisher erschienen:

Heptaméron, Paris 2000 und die Bände 1,3,4,8 & 9

Die klassische Biografie ist:

Jourda, Pierre: Marguerite d´Angoulême, duchesse d´Alençon, reine de Navarre (1492-1549), Étude biographique et littéraire, Paris 1930, Genf 1978

Jourda, Pierre: Répertoire analytique et chronologique de la Correspondance de Marguerite d´Angoulême, Duchesse d´Alençon, reine de Navarre (1492-1549), Paris 1930

Christine Martineau, Michel Veissière & Henry Heller: Guillaume Briçonnet/Marguerite de Navarre: Correspondance, 2 Bd., Paris 1975-79

Herminjard, Aimé, hrsg.: Correspondance des réformateurs dans les pays de langue française, Genf 1886-79

In Heptaméron, ed. Nicole Cazauran, ist weiterführende Literatur erwähnt. Hier verweise ich nur auf drei Kolloquien aus dem Jahr 1992:

Marguerite de Navarre, 1492-1992, Actes du Colloque international de Pau (1992), Mont-de- Marsan 1995

Etudes sur l´Heptaméron de Marguerite de Navarre, Colloque de Nice, 15-16 Fèvrier 1992, Uni.de Nice, o. J.

Marguerite de Navarre, Actes du colloque international du 14 au 16 septembre 1992, Lódź 1997

Karlsson, Britt-Marie: Sagesse divine et folie humaine, Etude sur les structures antithétiques dans l´Heptaméron de Marguerite de Navarre (1492-1549), Göteborg 2001

Montaigne: Oeuvres complètes, Paris 1962

Ausgewählte Literatur in englischer Sprache:

- Patricia F. Cholakian & Rouben C. Cholakian: Marguerite de Navarre, Mother of the Renaissance, New York 2006

- Cholakian, Patricia F.: Rape and Writing in the Heptameron, Carbondale 1991

- Cottrell, Robert D.: The Grammar of Silence, A Reading of Marguerite de Navarre´s Poetry, Washington D.C. 1985

- Davis, Betty J.: The Storytellers in Marguerite de Navarre´s Heptaméron, Lexington 1978

- Davis, Natalie Zemon: Society and Culture in Early Modern France: eight Essays, Stanford 1975

- Farge, James K.: Orthodoxy and Reform in Early Reformation France, The Faculty of Theology of Paris, 1500-1543, Leiden 1985

- Ferguson, Gary: Mirroring belief: Marguerite de Navarre´s Devotional Poetry, Edinburgh 1992

- Gelernt, Jules: World of Many Loves, The Heptameron of Marguerite de Navarre, Chapel Hill 1966

- Greengrass, Mark: The French Reformation, London 1987

- Salmon, J.H.M.: Society in Crisis, France in the Sixteenth Century, London 1975

- Tetel, Marcel: Marguerite de Navarre´s “Heptaméron”: Themes, Language and Structure, Durham N.C. 1973

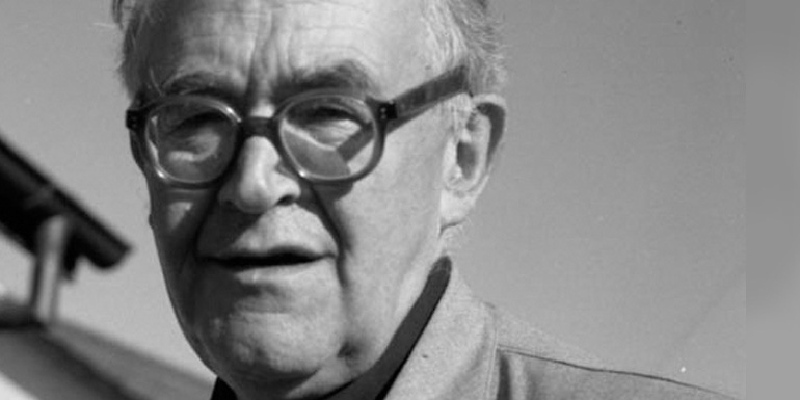

Karl Barth

(1886-1968)

Karl Barth wurde am 10. Mai 1886 als Sohn des Theologieprofessors Fritz Barth (1856-1912) und seiner Frau Anna, geb. Sartorius (1863-1938) in Basel geboren. 1889 zog die Familie nach Bern um. Dort verbrachte er seine Jugendjahre, in die auch von 1901 bis 1902 der Konfirmandenunterricht bei Pfarrer Robert Aeschbacher und von 1896 bis 1904 der Besuch des Freien Gymnasiums fiel. Von 1904 bis 1908 studierte Barth evangelische Theologie in Bern, Berlin, Tübingen und Marburg, war 1908/09 Redaktionsgehilfe bei der in Marburger scheinenden „ChristlichenWelt“ und übernahm von 1909 bis 1911 eine Hilfspredigerstelle in Genf.

Von 1911 bis 1921 wirkte Barth dann als Pfarrer in der aargauischen Gemeinde Safenwil. Aus der 1913 mit seiner früheren Konfirmandin Nelly Hoffmann (1893-1976) geschlossenen Ehe gingen fünf Kinder hervor: Franziska (1914-1994), Markus (1915-1994), Christoph (1917-1986), Matthias (1921- 1941) und Hans Jakob (1925-1984). Erschüttert durch das Versagen der damals herrschenden „liberalenTheologie“ angesichts der Herausforderungen jener Zeit exponierte sich Barth einerseits politisch, indem er 1915 in die Sozialdemokratische Partei der Schweiz eintrat und die Arbeiter seiner Kirchengemeinde zu gewerkschaftlicher Solidarität anhielt. Andererseits ging es ihm um eine fundamentale Neuherausarbeitung des Wesens von Theologie und Kirche.

Als Frucht dieser Bemühungen erschien 1919 und, völlig überarbeitet, nochmals 1922 „Der Römerbrief“, ein Kommentar zu jener neutestamentlichen Schrift des Paulus, an der er die Bibel ganz neu zu lesen lernte. Die große Wirkung dieses Buches bis in unsere Gegenwart hinein ist unter anderem daran abzulesen, daß es 14 Auflagen erreicht hat. Mit dem Erscheinen des „Römerbriefes“ begann die akademische Lehrtätigkeit Karl Barths.Sie war durch eine Dynamik gekennzeichnet, die sowohl in der Person als auch in den überstürzenden Ereignissen unseres Jahrhunderts begründet war. Von 1921 bis 1925 ging Barth als Honorarprofessor für reformierte Theologie nach Göttingen.

In diese Zeit fiel auch der Beginn zahlreicher ihm zuteil werdender Ehrungen: Dr. theol. h.c. der Universität Münster 1922, Glasgow und Ehrenprofessor Sárospatak 1930, Utrecht 1936, St. Andrews 1937, Oxford 1938, Entzug 1939 und Neuverleihung 1946 des Dr. h.c. von Münster, Budapest 1954, Edingburgh 1956, Straßburg 1959, Chicago 1962, Sorbonne/Paris 1963.

Von 1922 bis 1933 war er als Mitbegründer und Mitarbeiter der Zeitschrift „Zwischen den Zeiten“ zusammen mit Emil Brunner, Friedrich Gogarten und Rudolf Bultmann, die später ihre eigenen Wege gingen, und dem getreuen Freund Eduard Thurneysen der Hauptvertreter der um diese Zeitschrift sich versammelnden „Dialektischen Theologie“. Von 1925 bis 1930 war Barth Professor für Dogmatik und neutestamentliche Exegese in Münster, sodann von 1930 bis 1935 Professor für systematische Theologie in Bonn. Seit 1929 begleitete ihn seine Mitarbeiterin Charlotte von Kirschbaum (1899-1975), die ihr Leben ganz in den Dienst der Arbeit an dieser Theologie stellte.

1931 trat er in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ein. Barths Hauptwerk „Die Kirchliche Dogmatik“ nahm 1932 ihren Anfang mit dem Erscheinen des erstenTeilbandes (KD I/1), der zusammen mit dem zweiten (KD I/2) von1938 als „Die Lehre vom Wort Gottes“ die Prolegommen abildet. Dieses trotz seiner über 9000 Seiten unvollendet gebliebene Werk ging als die bedeutendste systematisch-theologische Leistung des 20. Jahrhunderts in die Geschichte ein. Auf der Arbeit an diesem Werk lag in den folgenden Jahrzehnten Barths Hauptaugenmerk, so daß zwei Bände Gotteslehre (KD II/1 1940, II/2 1942), vier Bände Schöpfungslehre (KD III/1 1945, III/2 1948, III/3 1950, III/4 1951) und vier Bände Versöhnungslehre (KD IV/1 1953, IV/2 1955, IV/3 1-2 1959, IV/4 (Fragment) 1967) erscheinen. Barths wache Zeitgenossenschaft spiegelt sich besonders deutlich in der für den Weg der Bekennenden Kirche in Deutschland grundlegenden Schrift „Theologische Existenz heute!“ von 1933 und in der hauptsächlich aus seiner Feder stammenden „Theologischen Erklärung“ von Barmen 1934 wider.

1935 wurde er aufgrund der Verweigerung des bedingungslosen Eides auf die Person des „Führers“ von der Bonner Universität entlassen. Von 1935 bis 1962 setzte Barth seine Lehrtätigkeit als Professor für systematische Theologie in Basel fort. Der von Anfang an maßgebend am Widerstand gegen den Nationalsozialismus Beteiligte blieb auch von Basel aus mit dieser Thematik beschäftigt - er beteiligte sich 1940 als Soldat im bewaffneten Hilfsdienst am nationalen Widerstand der Schweiz gegen Hitler - und mit der Bekennenden Kirche in Deutschland in enger Verbindung.

Auch in der Nachkriegszeit bewahrte sich Barth seine eigenständige Haltung. Dies zeigte sich sowohl in seiner deutlichen Absage an jeden Revanchismus gegenüber den Deutschen als auch an seiner Haltung im Ost-West-Konflikt: Hier ließ er sich weder zum Kreuzzug gegen den Kommunismus gewinnen noch vor den Karren einer antiamerikanisch gefärbten Weltfriedensbewegung spannen. Damit stieß er hier wie dort auf viel Unverständnis und Ablehnung. Barths Arbeit an der Erneuerung der Theologie und als Mahner der Kirche, ihrem Auftrag treu zu bleiben, wurde dadurch jedoch nicht geschmälert.

Eine gelegentliche Reise- und Vortragstätigkeit in Ost und West, oft verbunden mit der Entgegennahme von Auszeichnungen aller Art, war unter anderem ein Beweis dafür: So reiste er 1936 und 1948 nach Ungarn, folgte 1946 und 1947 dem Ruf auf eine Gastprofessur nach Bonn und besuchte 1962 die Vereinigten Staaten von Amerika; 1952 wurde ihm der Britische Verdienstorden „For Service in the Cause of Freedom“, 1963 der Sonning-Preis für besondere Verdienste um die europäische Kultur in Kopenhagen und 1968 der Sigmund-Freud-Preis der Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt verliehen, nachdem er zuvor zum „Membre Accocie de l’Academie des Sciences Morales et Politiques del’Institut de France“ und zum Ehrensenator der Universität Bonn ernannt worden war.

Neben seiner akademischen Tätigkeit lag Barth das Predigen stets am Herzen. Seit 1954 tat er es fast ausschließlich in der Basler Strafanstalt. Im Jahr 1956 nahm er das Mozart-Jubiläum zum Anlaß, seine tiefe Liebe zu der Musik dieses Komponisten wiederholt auszusprechen. Mit der im Wintersemester1961/62 gehaltenen Vorlesung „Einführung in die evangelische Theologie“ verließ er das universitäre Amt. In den Folgejahren empfing er zahlreiche Gäste und Besuchergruppen aus der ganzen Welt in Basel, die ihn zu Gesprächen aufsuchten, und nahm von 1966 bis 1968 Seminarübungen an der Basler Theologischen Fakultät wieder auf.

Obwohl Barth seine reformierte Herkunft und Haltung zu keiner Zeit verleugnete, wurde die ökumenische Bedeutung seines Werkes erkannt. Dies ist unter anderem auch daran abzulesen, daß ihm an der ersten ökumenischen Weltkirchenkonferenz 1948 in Amsterdam das einleitende Hauptreferat „Die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan“ übertragen wurde. Steigende Beachtung wurde ihm auch innerhalb der römisch-katholischen Kirche zuteil, deren sichtbaren Höhepunkt 1966 der Besuch des Vatikans und die Begegnung mit Papst Paul VI. in Rom darstellte.

Am 10. Dezember 1968 starb Karl Barth im Alter von 82 Jahren in seinem Haus in Basel. Die Gesellschaft möchte zu eigenem Nachdenken des von Barth Gedachten einladen und Mut machen, mit Barth neu zu den Texten der Bibel zu greifen, die unseren Alltag heilsam unterbrechen, indem sie uns alle an den einen Jesus Christus verweisen, der in Kreuz und Auferstehung uns Menschen näher kommt und näher ist, als jeder von uns sich selber nahe zu kommen und nahe zu sein vermag. Durch eine Mitgliedschaft in der Karl Barth-Gesellschaft unterstützen Sie deren Ziele. Als Mitglied unserer Gesellschaft erhalten Sie regelmäßig Berichte über unsere Tätigkeit und Einladungen zu unseren Veranstaltungen sowie Informationen über den jeweiligen Stand der Gesamtausgabe und die Subskriptionsbedingungen.

Weiterführende Informationen:

Zur Eröffnung des Symposions „Karl Barth als Lehrer der Versöhnung“, sprach Prof. Dr. Georg Plasger in der Johannes a Lasco Bibliothek.

Die Versöhnungslehre Karl Barths ist Thema eines internationalen Symposions Anfang Mai in Emden.

Eindrückliches vom dritten Internationalen Karl Barth Symposion in Emden. Von Barbara Schenck

Der alte Karl Barth zum Kirchenkampf - Interviewsequenz aus dem Dokumentarfilm "JA und NEIN, Karl Barth zum Gedächtnis" (1967), von Heinz Knorr, Calwer Verlag.

Eine alte Debatte, im Jahr 2012 von neuem entfacht.

Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm "JA und NEIN, Karl Barth zum Gedächtnis" (1967) von Heinz Knorr, Calwer Verlag

UEK. Prof. Dr. Dr. hc Wolfgang Huber, Bischof i.R und früherer Ratsvorsitzender der EKD erhält den Karl-Barth-Preis 2012. Das gab der Vorsitzende der UEK, Bischof Ulrich Fischer, in seinem Präsidiumsbericht vor der Vollkonferenz der UEK bekannt.

Vortrag von Prof. Dr. Michael Beintker: Dialektische Anfänge: Entstehung der „Theologie des Wortes Gottes“ - als Video auf reformiert-info.

Wien (epd Ö) - ''Wenn sich die evangelische Kirche erneuern soll, dann nicht durch eine religiöse Eventkultur voller Symbole und Rituale, sondern durch die Erneuerung protestantischer Predigtkultur, die gleichermaßen zu Herzen gehen und intellektuell anspruchsvoll sein sollte'', schreibt Ulrich H.J. Körtner.

Karl Barth (1886-1968) ist einer der bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts. Dr. Niklaus Peter, verheiratet mit Vreni Peter, geborene Barth, einer Enkelin des großen Theologen, sah das nicht immer so. Der Zugang zu Barths theologischem Denken war für ihn schwierig und die 10.000 Seiten seiner „Kirchlichen Dogmatik“ furchterregend.

Als streitbaren Basler Gottesmann, Störenfried, Nonkormist, Rebell, Rousseau und St. Just, Denker und Täter der theologischen Revolution, die nach dem Ersten Weltkrieg ausbrach, hat der Spiegel in einem unter Barth-Fans berühmt gewordenen Artikel im Dezember 1959 den ''Kirchenvater'' des 20. Jahrhunderts und Begründer der Dialiektischen Theologie, den Gegner der Nazis und der bundesrepublikanischen Wiederaufrüstung Karl Barth vorgestellt.

Für seine Arbeit 'Er ist unser Friede'. Die christologische Grundlegung der Friedensethik Karl Barths erhielt PD Dr. Marco Hofheinz auf der 8. Emder Tagung zur Erforschung des Geschichte des reformierten Protestantismus im März 2011 den J. F. Gerhard Goeters-Preis

Am 10. Mai 2011 wäre Karl Barth 125 Jahre alt geworden. Jochen Denker erinnert an den "kritischen Zeitgenossen" und "freien Theologen".

"Sind die Christen zufrieden mit sich selbst? Genügt es ihnen, ihre christliche Frömmigkeit in der besonderen Art, in der sie nun eben hier oder dort, zu dieser und dieser Zeit ihre eigene ist, zu haben und zu pflegen ...?" - Karl Barth, KD III/4,578

„Bibel und Zeitung“, „Beten und Kanonen“ sind Schlagworte, die Theologie und Wirken Karl Barths auf den Punkt bringen wollen. Was dahinter steckt, entfalten in dem Band „Karl Barth im europäischen Zeitgeschehen (1935-1950). Widerstand – Bewährung – Orientierung“ 25 Vorträge und zwei Podiumsdiskussionen von Wissenschaftlern aus sieben Ländern: Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Tschechien, Ungarn, den USA.

EKD / UEK. Die Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) verleiht dem Theologen George Hunsinger aus Princeton/USA den Karl-Barth-Preis 2010. Dies hat das Präsidium der UEK in seiner Sitzung am Donnerstag, 17. Juni in Hannover entschieden. Zur Begründung heißt es: „Die UEK dankt und ehrt George Hunsinger für sein beispielhaftes theologisches Denken, sein politisches Zeugnis und sein kirchliches Lehren im Sinne einer wahrhaft ‚generous orthodoxy‘, einer weltzugewandten Auslegung und Praxis kirchlicher Dogmatik.“

Sie war ein wichtiges Kapitel der Geschichte des "Kirchenkampfes": Im Bereich der Lehre hatte die Siegener Synode eine Langzeitwirkung von über zwei Generationen.

Veranstaltungsreihe der Karl Barth-Gesellschaft e.V. zum 124. Geburtstag Karl Barths

Dummheit, Trägheit, Lüge. Karl Barths Lehre von der Sünde.

Referenten: Prof. Dr. Christian Link, Bochum Prof. Dr. Peter Opitz, Zürich; Dr. Stefan Schaede, Heidelberg; Prof. Dr. Kees van der Koi; Leitung: Dr. Hartmut Ruddies; Administration: Claudia Enders

Barth im Gespräch mit Tübinger Studenten, 1964: ''… es hiess ja nie: Barmer Bekenntnis, sondern es hiess nur: Theologische Erklärung. Faktisch war es eigentlich das, was man in alten Zeiten ein Bekenntnis genannt hat (…). Aber es sollte ja nicht 'Bekenntnis' heissen. Das wollten die lieben Lutheraner nicht haben. Die sagten: "Halt, wir haben unser Bekenntnis! – das teure Augsburger Bekenntnis, das ist schon da, und Luthers Katechismen; und jetzt können wir nicht kommen und ein Bekenntnis aufstellen.'' Also gut, nennen wir das Kind 'Theologische Erklärung'! …''

Ein Beitrag in der reformierten Presse vom 5. Dezember 2008

''Vor 40 Jahren starb der "Kirchenvater des 20. Jahrhunderts", Karl Barth. Ein Held, wie der Regierungspräsident des Kantons Zürich, Markus Notter, meint. Doch bei Barths Beisetzung am 14. Dezember 1968 im Münster zu Basel war kein Vertreter des Bundesrats dabei.''

Ein Beitrag auf www.denkmal.de von Oberkirchenrat Dr. Ulrich Möller, Evangelische Kirche von Westfalen

Zum 40. Todestag Karl Barths am 10. Dezember 2008 eine Radiosendung von Kathrin Ueltschi im Interview mit Eberhard Busch über ''Die Akte Karl Barth'', den Widerstand des Theologen gegen das nationalsozialistische Deutschland und die Zensur in der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs.

gestorben vor 40 Jahren, am 10. Dezember 1968

Barth hat in seiner Göttinger Zeit die reformierte Theologie und besonders die Calvins für seinen theologischen Neuansatz entdeckt. Den ökumenischen Charakter seiner Dogmatik gab er jedoch nicht preis. Als „Calvinist“ wollte er sich selbst nicht festlegen. Ein Zugewinn der reformierten Reformation gegenüber dem Luthertum war aus Barths Sicht die Entdeckung des ''Problems der Ethik''.

UEK. Die Union Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland (UEK) verleiht dem ehemaligen Bundesminister Jürgen Schmude den Karl-Barth-Preis 2008. Durch die Auszeichnung soll das Lebenszeugnis von Jürgen Schmude gewürdigt werden.

Das Denken Karl Barths von Neuem ins Sprechen und zum Leuchten gebracht – hinein gestellt in die Stimmen moderner Lyrik und Philosophie. Das neue Buch von Michael Trowitzsch, Professor für Systematische Theologie in Jena, öffnet einen lebendigen Zugang zur Theologie des bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts.

Die Bibel kennt sowohl Sünden als einzelne Taten des Menschen als auch die Sünde als herrschende Macht.

Zur Eröffnung des Karl Barth-Forschungsinstituts an der Theologischen Universität Debrecen, Ungarn am 29. Juni 2007 sprachen Barth-Forscher aus Ungarn, den USA, Deutschland und der Schweiz über die Bedeutung der Theologie Karl Barths heute.

Kurz, prägnant, kostengünstig: Eine Einführung in die Theologie des bedeutendsten Theologen des 20. Jahrhunderts in der Spur der niederländischen Barth-Rezeption "von unten"

Zur Förderung der theologischen Forschung, Bildung und Erziehung im Sinne des Denkens Karl Barths wurde 1997 die Karl Barth – Gesellschaft e.V. in Bünde, Westfalen gegründet.

Calvin war der Reformator, mit dem Barth am ehesten in Beziehung gesetzt werden wollte, allerdings mit „Abweichungen“. Diese sieht Klappert vor allem im Verständnis der Prädestination / Erwählungslehre. Gemeinsamkeiten der beiden Theologen finden sich in ihren Entwürfen einer „gesamtbiblischen Theologie“, ihrer Schülerschaft Martin Luthers und ihrem Wirken als „ökumenische Theologen“.

"Blicket auf zu Ihm, so strahlet euer Angesicht, und ihr müsst nicht zu Schanden werden!" (Psalm 34,6)

„Zeichnen sich im Dialog der Religionen Klärungen ab? Oder verwirren wir unsere Zeitgenossen nur durch das Gewirr unserer Stimmen?“ fragt Bischof Wolfgang Huber in einer Kolumne (zeitzeichen 2/2008) kurz vor Beginn der bundesweiten christlich-islamischen Friedenswochen vom 19. bis 26. Februar.

Barth-Lektüre einmal anders – in einem Roman des amerikanischen Schriftstellers John Updike. Das Thema: Wort-Gottes-Theologie contra Kreationismus. Der Student Dale Kohler will die Existenz Gottes mit einem Computerprogramm beweisen. Professor Roger Lambert hält ihm entgegen: Ein Gott, den man „aus dem Herzen der Natur“ beweisen könne, mache den Glauben billig.

Eine Darlegung der Bundestheologie von Bullinger über Calvin zu Coccejus bis hin zu Barth im Blick auf eine "Israeltheologie" im jüdisch-christlichen Gespräch.

„Mit ganz besonderer Anteilnahme und Bewunderung“ las Karl Barth die Kriminalromane der englischen Autorin Dorothy L. Sayers, korrespondierte mit ihr und übersetzte einer ihrer religiösen Schriften.

Albrecht Goes, der heute fast vergessene Lyriker und Pfarrer, wurde vor hundert Jahren, am 22. März 1908, in Langenbeutingen geboren. Den Theologen und Dichter prägte neben Martin Buber auch Karl Barth. Im Goes-Jubiläumsjahr finden in Baden-Württemberg zahlreiche Veranstaltungen statt.

"Jetzt können wirs in der Zeitung lesen: Gott hält seine Verheißung.“ - So Karl Barth unter dem Eindruck des militärischen Sieges Israels im Sechtstagekrieg.

Alle Jahre wieder lebendig kräftig schärfer: Die Fleischwerdung des Wortes, das Christfest ausgelegt von Karl Barth.

Jesus sagt: „Ich lebe und ihr sollt auch leben“ (Johannes 14,19)

Die 39. Barthtagung auf dem Leuenberg

Was veranlasste Vertreter verschiedener Generationen, sich mit der Theologie Barths auseinanderzusetzen? Dieser Frage geht die 26. deutschsprachige Barthtagung in Diebergen nach.

In der Johannes a Lasco Bibliothek findet nach 2003 das zweite Barth-Symposium statt. Dieses Mal sind die Jahre der Nazi-Zeit, des Krieges und der Nachkriegszeit Thema.

In seinem Vortrag „Evangelium und Gesetz“ prägte Barth die Formel vom Gesetz als Form und der Gnade als Inhalt des Evangeliums.